こんにちは、たくゆきじ(@takuyukiji)です。

今回の記事では。

英語論文を読む時に役立つ自動翻訳ツール「DeepL」の使い方

を解説します。

英語論文を読むのって正直言って大変ですよね。

私自身英語が鼻くそレベルなので、英語論文を読む大変さはよくわかります。

【2019/11/24に受験したTOEICの結果報告】

Listening:245

Reading:215

Total:460(※TOEICの平均点はだいたい580点らしいです)

自分で想像していた3倍くらい私の英語力はゴミでした

現実を教えてくれて本当にありがとう、TOEIC

ということで英語の勉強を始めたいと思います pic.twitter.com/pIkTMMpSCV

— 内科医たくゆきじ@大学院 (@takuyukiji) December 11, 2019

ただ私も現在大学院でラボに属しているので、勉強のために論文をたくさん読む必要が出てきました。

そこでこの世に落ちているツールを使ってどうにか論文をたくさん読むために試行錯誤した結果

をうまく使うと英語論文をそこまでストレスなくたくさん読むことができることに気づきましたので、本記事でDeepLを使う時のコツについて皆さんと共有したいと思います。

英語論文を読むのが大変だと思っている方はぜひ最後までご覧ください。

【公式サイト】https://www.deepl.com/

DeepLとは

まずDeepLについて解説します。

DeepLとは

です。

翻訳ツールとしてはGoogle翻訳がとても有名です。

ただGoogle翻訳はなんとなく不自然な日本語になることがあり、ちょっとイマイチに思うことがあったんですよね。

そこで色々調べてみた結果DeepLというツールがあることを知り、試してみることにしました。

実際に使ってみた結果

と感じました。

Google翻訳よりもDeepLの方がより自然な形で日本語に翻訳してくれる印象があったのです。

とても有用なツールですよ。

ちなみにDeepLには有料プランもありますが無料プランだけで充分だと思います。

【公式サイト】https://www.deepl.com/

DeepLの使い方

では実際の使い方を紹介します。

例としてこちらの論文をDeepLを使って読んでみたいと思います。

この論文のabstractをコピーしてdeepLに貼り付けます。

これだけで翻訳が完了です。使い勝手としてはGoogle翻訳とそこまで変わりません。

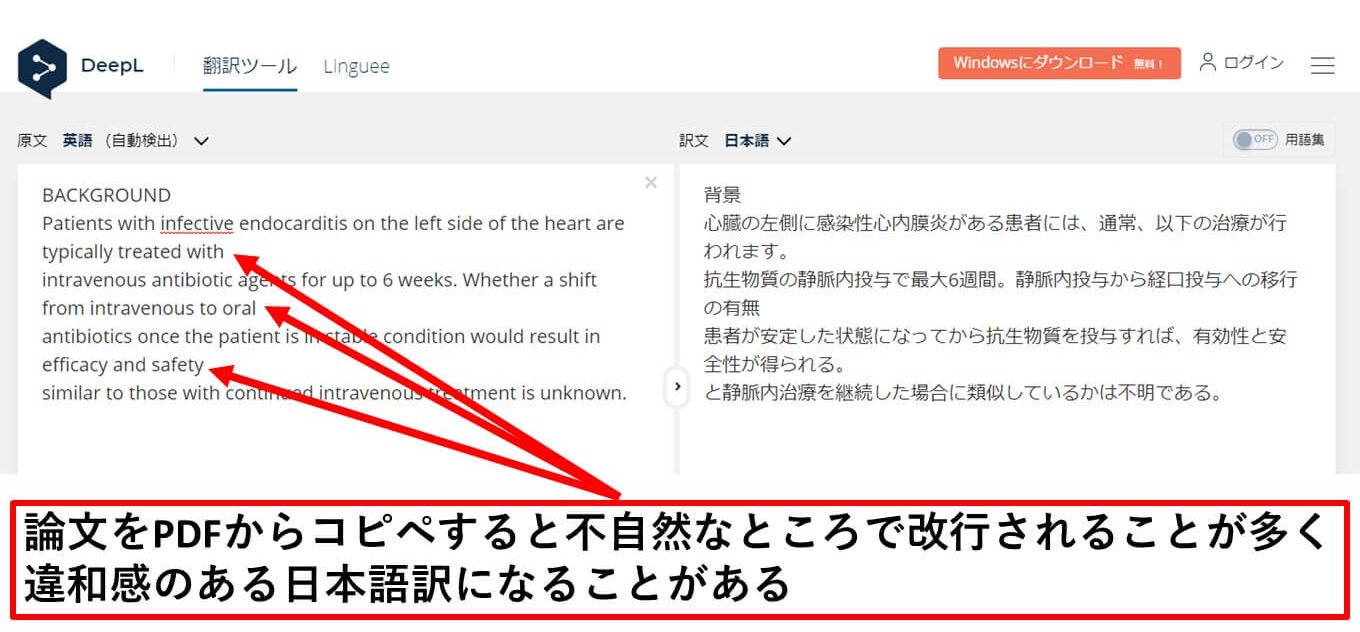

ただPDFをそのままコピペすると不自然なところで改行されることが多発し、違和感のある日本語になってしまうこともありますよね。

この改行を直してから貼り付ければ問題ないのですが、改行をいちいち直すのも割と手間がかかります。

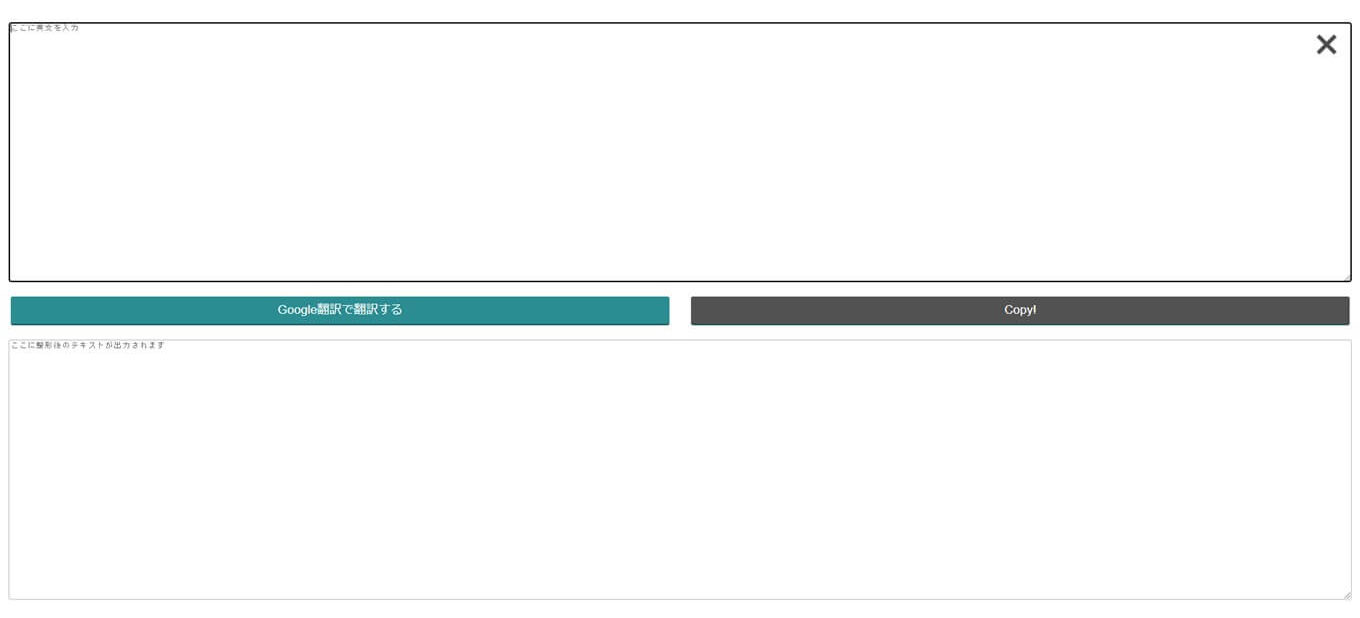

そこで役に立つのがshaperというツールです。

shaperはコピペした文章の改行を自動で整えてくれるツールです。

上段にコピペした文章を貼り付けると、下段に改行が整った文章が出てきます。

Shaperで改行を整えてからDeepLに入力すると、自然な日本語で翻訳されます。

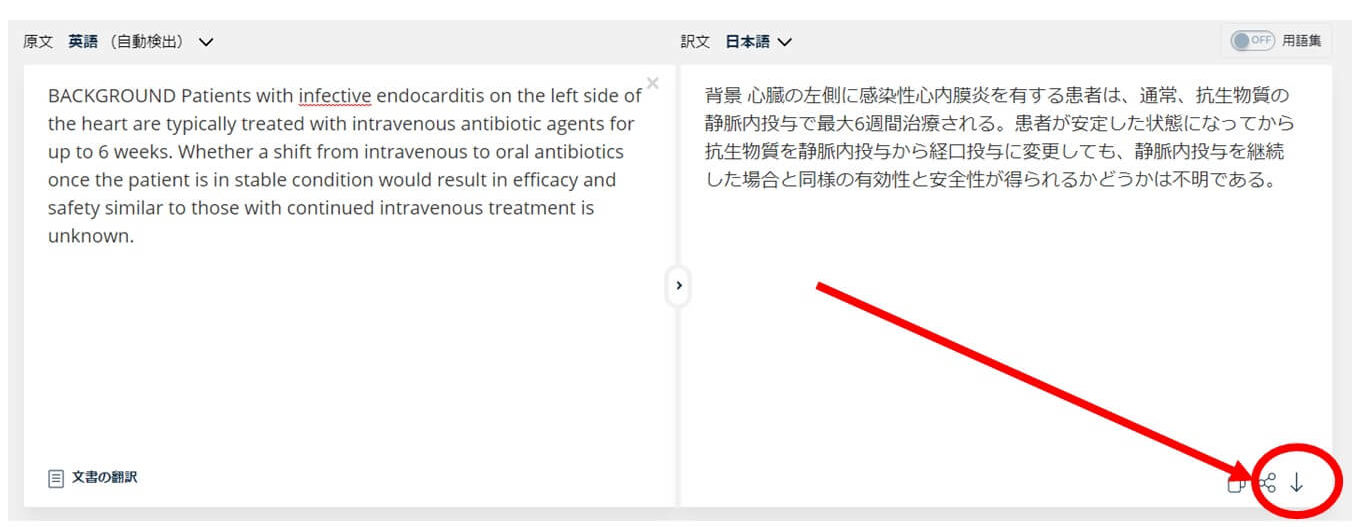

例えば本論文のabstractのBackgroundをDeepLで翻訳した場合をみてみましょう。

Shaper前の日本語訳が上、Shaper後の日本語訳は下になります。

背景

心臓の左側に感染性心内膜炎がある患者には、通常、以下の治療が行われます。

抗生物質の静脈内投与で最大6週間。静脈内投与から経口投与への移行の有無

患者が安定した状態になってから抗生物質を投与すれば、有効性と安全性が得られる。

と静脈内治療を継続した場合に類似しているかは不明である。

背景 心臓の左側に感染性心内膜炎を有する患者は、通常、抗生物質の静脈内投与で最大6週間治療される。患者が安定した状態になってから抗生物質を静脈内投与から経口投与に変更しても、静脈内投与を継続した場合と同様の有効性と安全性が得られるかどうかは不明である。

Shaperを使って改行を整えてからのほうが圧倒的に自然な日本語ですよね。

そのためDeepLを使う場合はShaperを併用すると良いでしょう。

またDeepLには素晴らしい機能があって、翻訳された日本語訳をテキストの形でダウンロードすることができるんですね。

翻訳後の日本語訳を保存したいと思った場合は、この右下の矢印をクリックしてみてください。

するとダウンロードが開始され、テキストファイルがパソコンに保存されます。

個人的にはダウンロードされたテキストファイルを論文のPDFファイルと同じフォルダに入れておくのがおすすめです。

と思った時に日本語でさらっと概要を確認できるからです。

①DeepLは流暢な日本語で翻訳してくれる

②コピペする前にshaperで改行を整える

③abstractの日本語訳をダウンロードして論文と同じフォルダに入れておくのがおすすめ

DeepLを使うと英語力が伸びないのではないか?

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに論文を読む過程で英語力も身につけることができると一石二鳥だと思います。

ただ私の場合は

と以前から感じていました。

日本語でさえあまり理解が追いついていない内容を英語で勉強するのは、正直言ってかなりしんどいです。

そのため調べたい内容の情報が日本語で落ちていなかった場合、英語で情報収集を試みる以前に

と諦めて寝てしまっていたことが多々ありました。

しかしDeepLとshaperを使ってからは、医学論文に限らず英語で情報収集をするのがそこまで苦にならなくなりました。

さらっと日本語で要旨を確認してからだと、英語もより理解できるようになりましたしね。

大学受験でいうと、源氏物語を読む前に「あさきゆめみし」で内容をある程度頭に入れてから読む感覚でしょうか。

そのため英語がネックになり論文を読む絶対量が少ない方は、まずは翻訳ツールの助けを借りながらでも論文を読んで知識を蓄えるのが良いと思います。

もちろん英語の勉強はしておくにこしたことはないのは言うまでもありませんが。

DeepLの便利な使い方|まとめ

以上DeepLの使い方を紹介しました。

①DeepLは流暢な日本語で翻訳してくれる

②コピペする前にshaperで改行を整える

③abstractの日本語訳をダウンロードして論文と同じフォルダに入れておくのがおすすめ

特に学会発表を控えている研修医の先生などの場合、そこまで知識のない分野の英語論文を読むのはしんどいでしょうから、まずこれらのツールに助けてもらいながら読むというのもよいのではないでしょうか?

本記事がなにかのお役に立てれば嬉しいです。