こんにちは、たくゆきじ(@takuyukiji)です。

今回の記事では

を紹介しました。

研修医になると学会発表がつきものです。

何度か経験するとやり方が分かってくるのですが、最初は全然要領がつかめませんよね。

具体的に何をすればいいか全くわかりませんでしたから。

この記事を読んでいるあなたも同じ気持ちを抱いているかと思います。

そこで今回の記事では昔の自分に教えるような気持ちで、学会発表のスライドを作る際の流れや注意点をまとめてみました。

実際のパワーポイントで作った症例報告のスライドのテンプレートも載せていますので、あわせて参考にしてくださいね。

指導医によってスライド作成の指導方法や考え方は異なりますので、一つの作り方の例として参考程度に留めて下さいね。

まずは抄録の作成と演題登録を行おう

学会発表をする時はまず演題登録が必要が必要です。

演題登録の期限は国内だと学会発表の2-3ヶ月前の場合が多いですね。

ただ学会によっては半年前の場合もあります。

例えば私がポスター発表をしたAHA2018の場合、実際の発表日は2018年11月でしたが、演題登録の締め切りは2018年6月と約5ヶ月前でした。

締め切り期限はきちんと確認しておきましょう。

なお演題登録の際は抄録という発表内容を要約した文章が必要となります。

抄録は文字数制限(◯◯◯字以内)があるところがほとんどですので確認しておきましょう。

抄録も最初はどう書いていいかわからないと思いますが、初めての場合は当該学会の前の抄録を見ながら書くのが近道です。

例えば第100回〇〇学会で発表する場合には、第99回〇〇学会のホームページに行きましょう。

そこで前の抄録を見ることができることが多いので、その書き方を参考にして作ってみて指導医に添削してもらいましょう。

なお過去の抄録が見れない学会の場合は、本で勉強しながら抄録を書くのもよいと思います。

「はじめての学会発表 症例報告」という本は読みやすくて抄録の作り方もまとまっているのでおすすめの書籍です。

抄録の作成が終わりいざ登録する時は、抄録の他に以下の情報が必要となる学会が多いです。

発表者の氏名,会員番号および所属機関名

共著者の氏名,会員番号および所属機関名

共著者の順番としては目上の人が後ろにくるのが基本(例:教授は共著者の一番後ろ)ですが、指導医の先生と相談して決めてください。

また演題登録の際の注意点として、自分だけでなく共著者の学会の会員番号が必要なことは意識しておいたほうがよいです。

というのも期限ギリギリで演題登録しようとしたものの共著者の会員番号がわからず焦るというパターンはたまにあるからです。

そのため会員番号は早めに確認しておきましょう。

症例発表のスライド作成の前の確認事項

演題登録が終了したらスライド作成に取り掛かるわけですが、作成前に確認しておいたほうが良いことが4つあります。

発表時間

パワーポイントの種類と形式について

スライドのフォントについて

動画が使用可能かどうか

それぞれについて解説します。

発表時間

発表時間は各々の学会によって異なっています。

5分前後の発表の場合パワーポイントのスライドは13-15枚位が望ましいです。

スライドが少なすぎると早く終わってしまいますし多いと延びてしまうので、適正なスライドの枚数を知っておきましょう。

こちらもスライドを作り始める前に指導医と相談してもいいかもしれません。

なお実際の発表時間は厳守が原則です。

発表が早く終わるよりも発表時間が延びてしまう方が良くないことは知っておきましょう。

パワーポイントの種類と形式について

発表の際に使用できるスライドの形式が指定されている学会が多いです。

Macの場合はUSBではなく自分のPCを持ち込むように指定されている学会もあります。

私はWindowsユーザーなので困ったことはありませんが、Macしか持っていない人は注意が必要です。

ちなみにWindowsでも「パワーポイントの形式は2010以降」と制限のある学会もありますのできちんと確認しておいて下さい。

スライドのフォントについて

パワーポイントのフォントは学会によって指定されている場合がほとんどです。

例えば第254回 日本循環器学会関東甲信越地方会の場合は

日本語:MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP明朝

英 語:Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century Gothic・Courier・Courier New・Georgia

という指定があります。

スライドを作り始める前に学会で使えるフォントは確認しておきましょう。

ちなみに私は症例報告のスライドのフォントは以下のように統一しています。

日本語:MS Pゴシック

英数字:Times New Roman

このフォントを使って今まで何か指摘されたことは有りませんので、基本的にどの学会でも使える組み合わせだと思っています。

なおフォントが指定されている理由は文字化けを防ぐためのようです。

フォントが指定されているのは若干めんどくさいですが、パーティー会場にネクタイを締めていくくらいの感覚でお作法として覚えておきましょう。

動画が使用可能かどうか

中には動画を使用できない学会があるので、確認しておいたほうがよいです。

例えば循環器内科の領域だと心エコーや心臓カテーテル検査は動画があるかないかでスライドの内容がだいぶ変わります。

作る前にきちんと確認しておきましょう。

今紹介した4つはスライドを作る前に確認するのがおすすめです。

発表時間

パワーポイントの種類と形式について

スライドのフォントについて

動画が使用可能かどうか

ちなみに私がスライドを作る際は

とても使いやすいおすすめのノートパソコンですので、今のパソコンに不満がある場合は買い替えも検討してみてくださいね。

症例報告のスライドのテンプレート

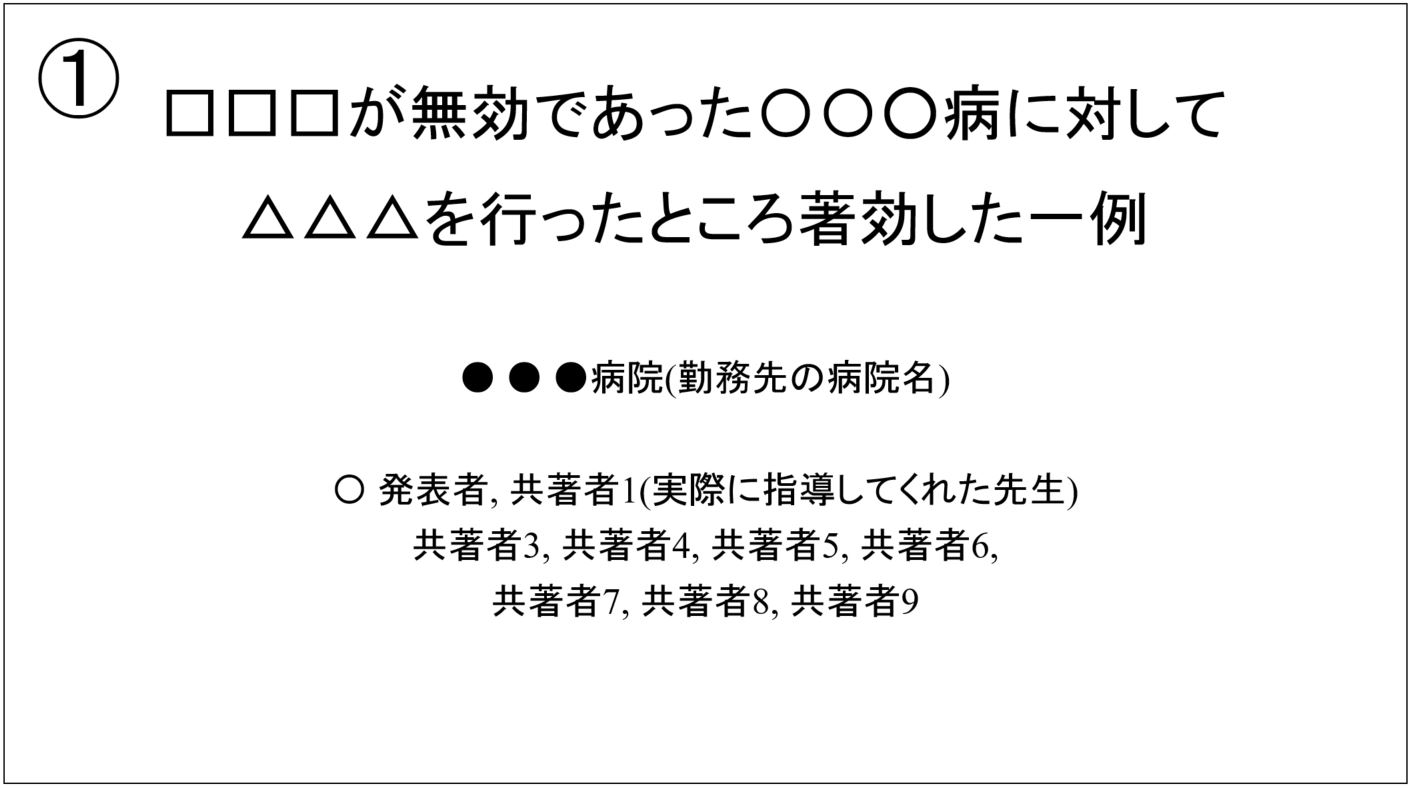

ここからは実際の症例報告のテンプレートを紹介します。

最初はタイトルです。

発表者(筆頭演者)の前に○をつけておきましょう。

共著者に関しては抄録で書いた順番で入力しておけば大丈夫です。繰り返しますが漢字の間違いには注意してくださいね。

次にCOIの開示というスライドを挿入します。

COIとは日本語にすると「利益相反」となります。

例えば発表者がAという会社から資金提供があったりすると、Aの会社に不利な発表の内容にしづらくなります。

このように発表者が特定の団体と利害関係にあるかどうかを開示することを「COIの開示」といいます。

日本内科学会のホームページにもCOIの開示に関するスライド例がありますので参考にしてみてくださいね。

学会ごとに開示する条件などは異なってきますが、初めて発表する研修医の場合はおそらくCOI関係にあるような企業などはないことがほとんどだと思います。

次は主訴、現病歴などのスライドです。

この中で気をつけることは内服薬は「一般名」で記載することです。

内容が多くなる場合はスライドを2枚に分けても構いません。

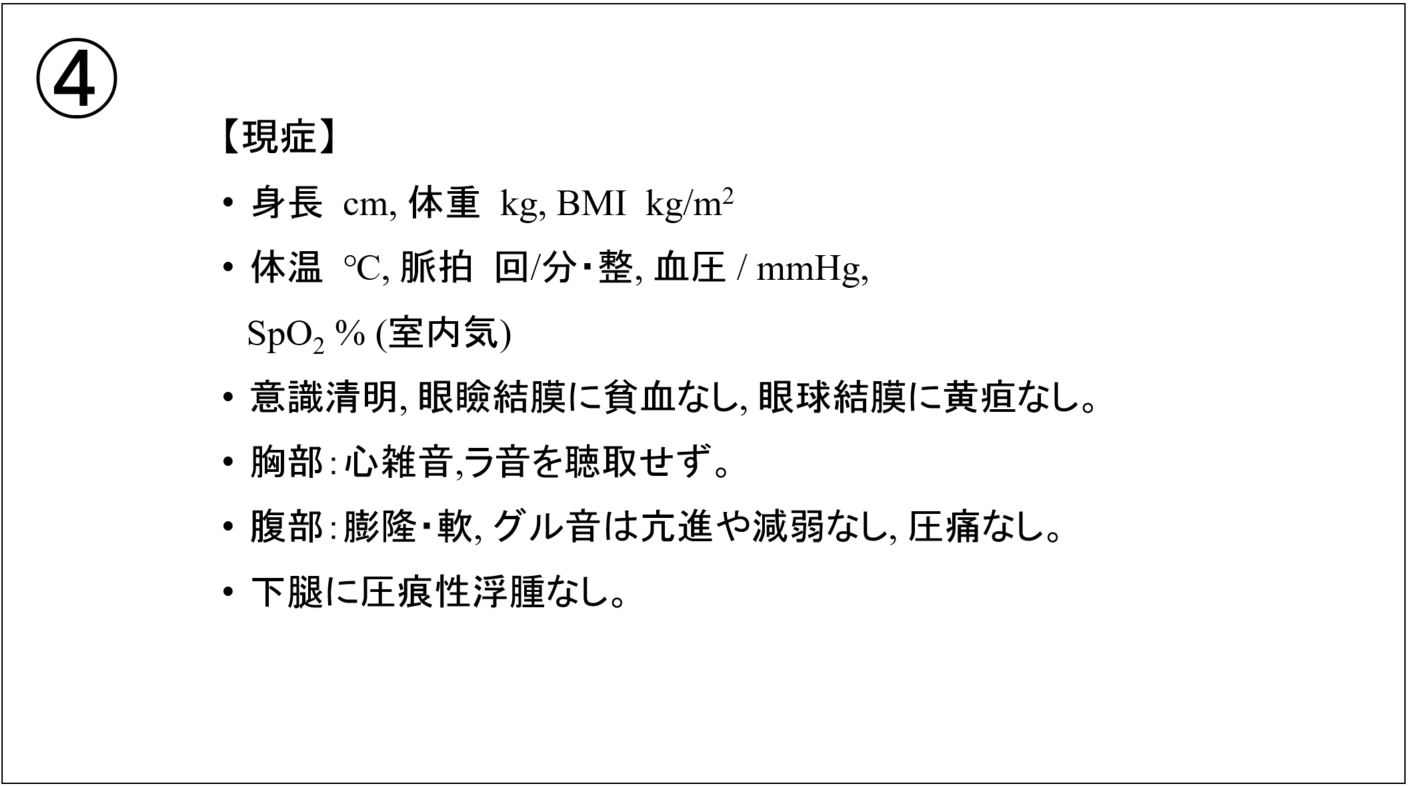

次に現症について記載します。

現症のスライドは発表する分野を詳細に記載し、他に関しては必要最小限でよいと思います。

例えば神経内科領域の発表では、神経学的所見を詳細に記載するような感じですね。

ちなみに異常所見の文字の色を変えると読みやすくなるので自分なりに工夫しまょう。

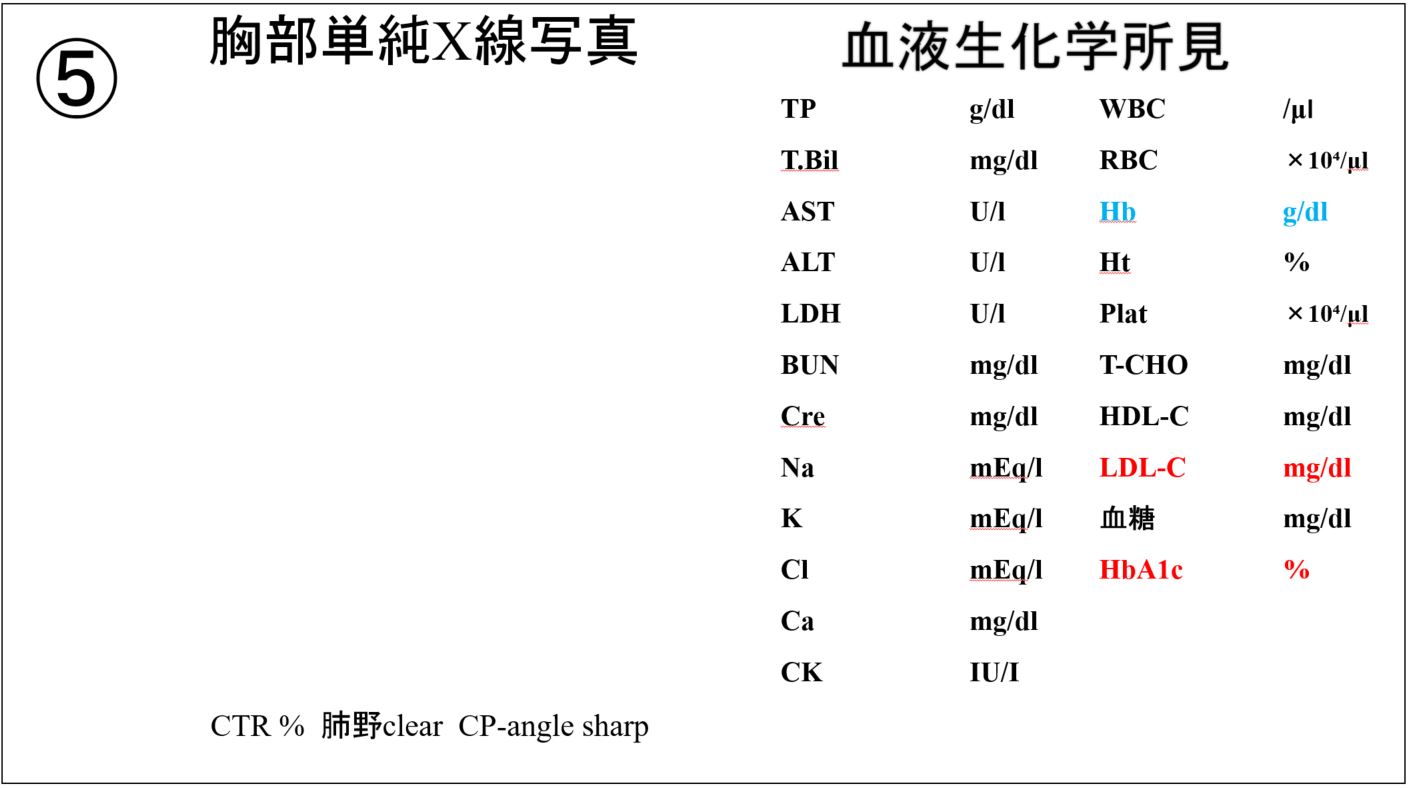

次にX線、採血結果について記載します。

記載すべき所見があれば追記します。

採血結果も正常値以外はこのように色分けするとわかりやすいです。

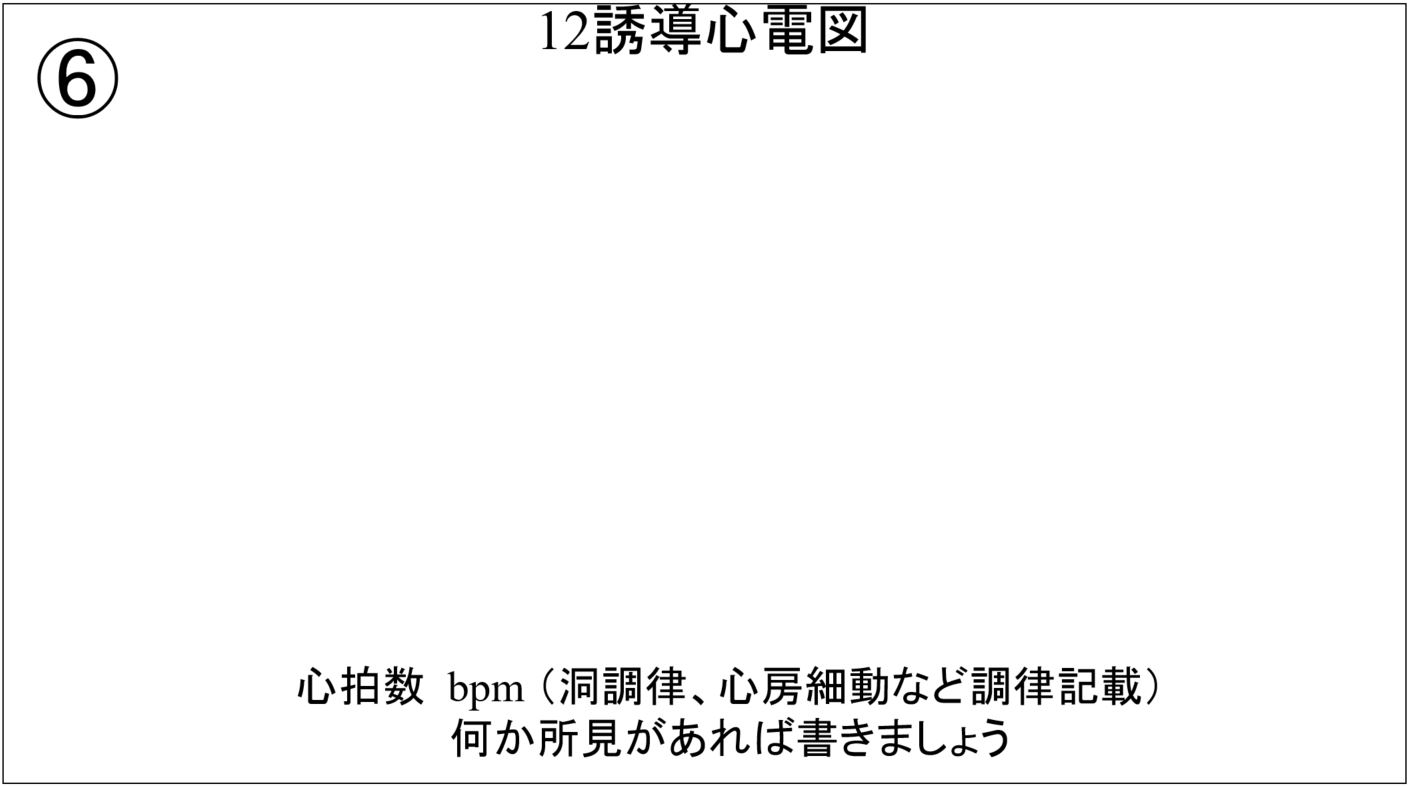

次に心電図所見を記載します。

心電図の所見は

心拍数 bpm

調律(洞調律、心房細動など)

波形の所見(ST変化など)

を記載するのが一般的です。

心電図の所見に自信を持てなければ、本ブログでおすすめの心電図の本を紹介している記事もありますのであわせてご覧ください。

次に症例ごとに重要な検査結果を記載します。

こちらに関しては分野ごとに重要な検査が異なりますので、それぞれ重要な検査を載せましょう。

循環器内科では心エコーや心臓カテーテル検査など

呼吸器内科では胸部CTと病理所見など

神経内科では頭部CT、頭部MRI、髄液所見など

こちらに関しては指導医の先生と相談しつつ掲載する検査を決めることをおすすめします。

治療経過に関してはそれぞれの症例に応じて書き方が全く異なるので、それぞれに応じて記載しましょう。

文章だけだと発表を聞いている側は聞く気が失せますので、可能な限り画像を使ってみやすさを意識して下さい。

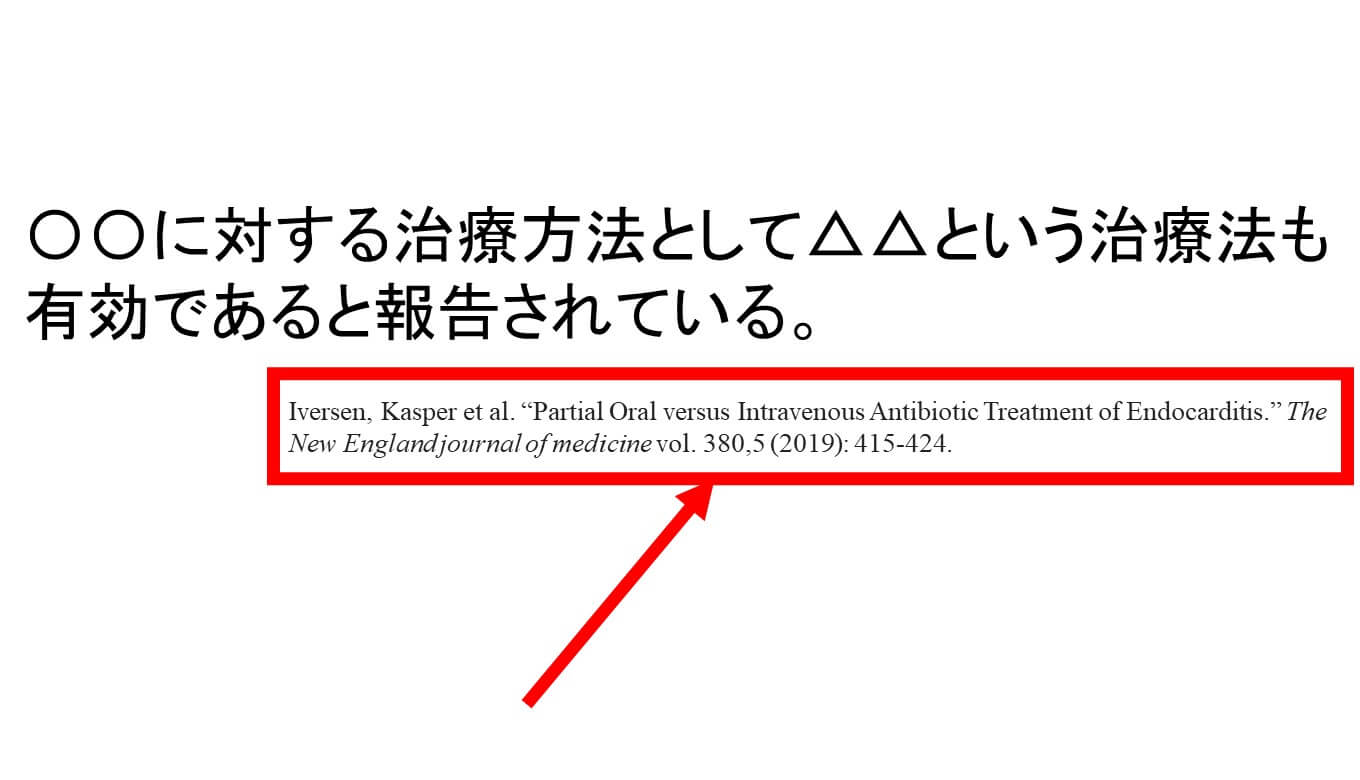

次に考察を記載します。

今回ご紹介した考察のスライドは、書き方の一例として載せてみました。

ポイントとしては以下の点を意識しましょう。

疾患の概念、治療について文献を明示しつつ書きます。

なぜその治療を選択したのかも文献を明示し根拠を述べながら記載します。

ただこれは症例によって異なり一般化するのが難しいので、上級医と相談してください。

なお考察では治療法を選択した根拠を示すために過去に発表された論文を読む必要があります。

この際にしんどく感じるのがズバリ英語だと思います。

日本語でさえあまり理解できていない内容を、英語の医学論文で勉強するのは正直言ってかなりしんどいですよね。

また根拠として参考にした論文はどこから引用したのか右下に記載する必要があります。

この引用した論文・文献の記載方法に関しては以下の記事を参考にしてみてくださいね。

最後は結語となります。

ここはほぼタイトルをなぞって終了となります。

なおノートパソコンで症例報告のスライドを作る時はデュアルディスプレイにしたほうが格段に作業がはかどります。

ノートパソコンをデスクトップ化する方法について本ブログで紹介していますのでぜひご覧になってください。

症例報告のスライド作りに役立つ本を紹介

最後に症例報告のスライド作りに役立つ本を紹介します。

1冊目は「はじめての学会発表 症例報告」という本です。

この本は8章構成で漫画なども交えて解説されていてとても読みやすいのが特徴です。

抄録の作り方なども具体的な例も交えて紹介されており、最初に読む本としてもってこいの本ですので初めての発表を控えている方はぜひ読んでみて下さい。

2冊目は「流れがわかる学会発表・論文作成」という本です。

この本はPubmedの使い方やEndNoteでの文献管理術など、もう少し踏み込んだところまで解説されています。

かといって難しい内容かというと決してそんなこともありませんので、ぜひこちらの本も手にとってみて下さいね。

また論文を読む際にはある程度統計の知識が必要です。

本ブログでは医療統計のおすすめの本もレベル別に紹介していますので、あわせてご確認くださいね。

症例報告のスライドの作り方|まとめ

今回の記事では

を紹介しました。

参考になりましたらとても嬉しいです。

いろいろとわかりやすく使いやすく、これから ありがたく活用させていただきます。

たくさんの時間をありがとうございます。

コメントいただきありがとうございます。

そのように言っていただけますととても嬉しいです!

[…] 学会発表を控えた医学生、研修医は必見!症例報告のスライドの作り方を解説! […]

[…] 学会発表のスライドを発表直前に手直しすることも可能です。 […]

[…] 症例報告のスライドを作る際のお役に立てれば嬉しいです。 […]